Oleh: Titi Surti Nastiti

1. Bidang Ilmu dan Pokok Bahasan1.1 Bidang Ilmu: Sejarah KebudayaanBidang ilmu dari kajian ini adalah sejarah kebudayaan. Sejarah kebudayaan Indonesia meliputi masa prasejarah dan masa sejarah. Masa sejarah dibagi lagi atas sejarah kuna dan sejarah modern. Sejarah kuna ialah masa sejarah yang dimulai sejak adanya pengaruh India yang berupa tulisan sampai masa kolonial, sedangkan sejarah modern mengacu pada masa kolonial yang ditandai dengan datangnya bangsa Eropa ke Nusantara sampai sekarang.

Sebelum bersentuhan dengan kebudayaan India, masyarakat Jawa pra Hindu-Buddha diperkirakan telah terorganisasi dalam suatu

wanua (desa) yang dipimpin oleh para

rāma (pejabat desa). Setelah struktur sosial dan ekonomi berkembang ke tingkat yang lebih besar, maka terdapat kerja sama antara beberapa

wanua yang dipimpin oleh seorang

rakai (van Naerssen dan de Iongh 1977:37; de Casparis 1981:45--6), yang memimpin suatu

kadatwan (keraton), yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat kebudayaan (Sedyawati 1996:5). Sepanjang sejarah kebudayaan Indonesia, terdapat tiga gelombang kebudayaan besar yang datang ke Indonesia yaitu kebudayaan India, kebudayaan Islam, dan kebudayaan Eropa. Kedatangan ketiga kebudayaan tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan ketiga kebudayaan itu.

1.2 Pokok BahasanPokok bahasan dalam kajian ini adalah kedudukan dan peranan perempuan pada masa Jawa Kuna. Sesuai dengan pokok bahasan maka yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah segala kegiatan perempuan yang didapatkan dari data tekstual maupun data artefaktual dengan memakai kategori analisis gender. Gender adalah prinsip dasar dari hubungan sosial manusia yang didasarkan pada perbedaan dan persamaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural (Conkey dan Gero 1994:8; Preucel dan Hodder 1996:418; Gilrischt 1997:8; Hays-Gilpin dan Whitley 1998:xv).

Rentangan masa dalam kajian yang cukup panjang (kurang lebih 7 abad) yaitu mulai dari masa Matarām Kuna sampai akhir Majapahit karena data tekstual (prasasti, teks sastra/hukum, berita asing) yang menuliskan mengenai perempuan sangat sedikit dan fragmentaris, sehingga apabila hanya mengkaji dalam satu masa saja sangat sulit untuk mendapat gambaran mengenai kedudukan dan peranan perempuan pada masa Jawa Kuna yang utuh. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam membicarakan pokok bahasan akan dilihat bagaimana kedudukan dan peranan perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, agama, dan seni.

2. Latar Belakang PermasalahanPerhatian terhadap masalah perempuan dalam disiplin arkeologi telah dimulai sejak tahun 1970-an pada saat feminisme merasuk ke dalam dunia ilmu pengetahuan, dan karena pengaruh feminisme tersebut gender mulai menjadi topik bahasan dalam arkeologi. Dalam perkembangannya, studi gender dalam arkeologi menjadi sub disiplin sendiri, yaitu arkeologi gender yang mulai dikenal sekitar tahun 1980-an (Johnson 2000:118) yang fokus penelitiannya kepada klasifikasi peranan, aktivitas, ideologi, serta identitas laki-laki dan perempuan pada masa lalu, serta perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka berdasarkan pembagian sosial dan biologis suatu masyarakat (Renfew dan Bahn 2005:127; Gilrischt 1997:2). Arkeologi gender mencakup tema-tema yang berbeda, yaitu koreksi terhadap bias laki-laki dalam arkeologi; kritikan terhadap struktur yang ada dalam praktek-praktek arkeologi; penafsiran kembali dari sejarah arkeologi; menguji gender dengan data arkeologi; dan kritikan terhadap apa yang dilihat sebagai bias laki-laki dianggap lazim dalam pengetahuan akademik dan dunia akademik secara umum (Johnson 2000:118).

Menurut Conkey dan Spector dalam karyanya

Archaeology and the Study of Gender (1984:14--24), bias gender dalam arkeologi terjadi karena paham androsentris. Androsentris ini merupakan konstruksi patriarki, yaitu sistem yang melalui tatanan politik dan ekonomi memberikan prioritas dan kekuasaan terhadap laki-laki dan dengan demikian secara langsung maupun tidak secara langsung, dengan kasat mata atau tersamar, melakukan penindasan atau subordinasi terhadap perempuan (Budianta 2005:207). Dominasi laki-laki terhadap perempuan menyebabkan adanya pembagian kerja secara seksual (

division of labour), yang intinya adalah perbedaan jenis kelamin membawa dampak pada perbedaan jenis pekerjaan, jenis pekerjaan apa yang sepantasnya dilakukan oleh perempuan dan jenis pekerjaan apa yang memang merupakan pekerjaan laki-laki yang memunculkan konsep domestik dan publik. Laki-laki secara kodrati dianggap mempunyai fisik lebih kuat daripada perempuan maka terjadi pembidangan peran secara seksual yang menganggap bahwa perempuan lebih cocok berperan di sektor dalam lingkungan rumah tangga dan laki-laki berperan di luar lingkungan rumah tangga. Pembagian peran ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap akses kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik. Konsep domestik dan publik yang mendikotomikan peranan laki-laki dan perempuan ini dikenal sebagai oposisi biner (b

inary opposition).

Adanya gambaran stereotip mengenai pembagian peranan antara laki-laki dan perempuan seperti disebutkan di atas adalah karena konstruksi patriarki. Padahal kedudukan dan peranan laki-laki dan perempuan tidak selalu sama dalam setiap kebudayaan, seperti disebutkan oleh Gero dan Conkey (1994:10) bahwa gender tidak selalu konsisten dalam setiap kebudayaan, selalu berubah, bisa berlaku di mana saja, dan tidak semata-mata hanya ada di suatu tempat.

Bagaimana peranan gender di dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuna dapat dilihat dari data tekstual maupun data artefaktual. Data prasasti banyak menuliskan kegiatan gender di berbagai aspek kehidupan. Misalnya disebutkannya laki-laki maupun perempuan yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, contohnya dapat dilihat pada prasasti Juruűan (876 M.) dan prasasti Wariűin Pitu (1477 M.) yang menyebutkan nama-nama pejabat desa dan penguasa daerah. Atau disebutkannya laki-laki maupun perempuan melakukan kegiatan dalam bidang sosial dengan menghadiri peresmian upacara śīma. Demikian pula kegiatan di bidang ekonomi dan kesenian, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Selain prasasti, teks-teks sastra pun banyak menuliskan kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama dari kalangan bangsawan. Misalnya bagaimana kaum perempuan menghabiskan waktunya untuk menulis puisi atau kegiatan lainnya, dan bagaimana gambaran laki-laki yang berangkat ke medan perang, dan sebagainya.

Data artefaktual, terutama pada relief-relief candi, baik candi-candi di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur banyak adegan yang menggambarkan kegiatan laki-laki maupun perempuan baik di lingkungan kerajaan maupun di lingkungan masyarakat biasa. Kegiatan di lingkungan istana biasanya digambarkan dalam adegan-adegan

paseban, sedangkan kegiatan di lingkungan masyarakat pada umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari, seperti bertani dan berladang sebagaimana yang terdapat di beberapa relief di Candi Borobudur. Di samping itu ada beberapa relief yang menggambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan upacara keagamaan atau ada juga yang menggambarkan mereka sedang menari atau memainkan musik.

Menarik untuk diungkapkan adalah adanya perbedaaan gambaran mengenai kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat Jawa Kuna antara apa yang ditulis dalam prasasti dan teks-teks sastra terutama kakawin. Data prasasti menunjukkan bahwa perempuan telah memegang peranan penting dalam masyarakat (van Setten van der Meer 1979, Ayatrohaédi 1986; Lombard 1990; Nastiti 1998, 2001). Sebaliknya dengan kakawin yang menggambarkan perempuan masa lalu stereotip sebagai orang yang lemah dan subordinat dari laki-laki. Apabila diamati adanya perbedaan perspektif itu dikarenakan sumber-sumber yang dipakai berbeda. Sarjana yang menulis bahwa kedudukan dan peranan perempuan setara dengan laki-laki berdasarkan cerita rakyat yang asli Indonesia dan prasasti yang tentunya menulis peristiwa yang pernah terjadi di Jawa, sementara Helen Creese, sarjana yang menyebutkan bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki menulis berlandaskan kakawin yang ceritanya berasal dari India yang budayanya sangat androsentris.

Dengan demikian jelas bahwa meskipun prasasti maupun kakawin sama-sama ditulis di Jawa, akan tetapi karena latar budaya yang berbeda maka penggambaran mengenai kedudukan dan peranan perempuan pun berbeda.

3. PermasalahanSehubungan dengan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan, bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak selalu sama dalam kebudayaan, merupakan latar dari kerangka pemikiran yang melandasi gagasan untuk mengangkat masalah mengenai kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat Jawa Kuna pada abad ke-8 sampai abad ke-15 Masehi. Atas dasar apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang permasalahan, muncul beberapa pertanyaan, yaitu:

(1) Bagaimana sebenarnya pembagian pekerjaan dalam masyarakat Jawa Kuna? Apakah dalam masyarakat Jawa Kuna dikenal pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan serta menerapkan konsep domestik dan publik yang mengacu pada adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan?

(2) Apabila konsep domestik dan publik diterapkan berarti adanya kesetaraan dan ketidaksetaraan dalam kedudukan dan peranan laki-laki dan perempuan. Kedudukan dan peranan dalam bidang apa saja yang mencerminkan adanya kesetaraan dan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan?

(3) Bagaimana masyarakat yang telah dikonstruksi secara sosial menganggap kedudukan dan peranan perempuan secara biologis?

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut merupakan masalah-masalah yang akan dikaji dalam kaitannya dengan kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat Jawa Kuna.

4. Kerangka KonseptualDi dalam proses perkembangan manusia terdapat konsep-konsep mengenai pembedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dibedakan secara biologis dan secara sosial-budaya, perbedaan secara biologis di antara keduanya dianggap sebagai hal yang natural sedangkan perbedaan secara sosial dianggap kultural.

Sherry B. Ortner, seorang antropolog terkemuka di Amerika, dalam makalahnya yang berjudul “Is female to male as nature is to culture”, berpendapat bahwa perempuan secara universal tidak pernah bisa setara dengan laki-laki karena adanya dikotomi yang berlaku di semua masyarakat antara perempuan (yang dikaitkan dengan alam) dan laki-laki (yang dikaitkan dengan budaya). Menurut Ortner mengapa perempuan dikaitkan dengan alam karena selain fisiologi perempuan dan fungsi reproduksinya membuat perempuan lebih dekat kepada alam, juga karena keterlibatan perempuan dalam kegiatan reproduksi cenderung membatasi mereka pada fungsi-fungsi sosial tertentu yang juga dipandang dekat dengan alam, seperti menyusui dan mengasuh anak, termasuk sebagai orang pertama yang mengajarkan si anak pada usia dini untuk bersosialisasi. Sementara laki-laki dikaitkan dengan budaya karena harus mencari sarana penciptaan budaya yaitu dengan teknologi dan simbol-simbol (Ortner 2005:27--37).

Sesungguhnya konsep budaya (

culture) dan alam (

nature) terkait satu sama lain. Sebagai contoh, karena faktor biologis perempuan dapat melahirkan, akan tetapi ketika setelah melahirkan ada upacara-upacara tertentu untuk perempuan dan bayinya, maka hal itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan biologis si perempuan. Bayi yang baru lahir itu mulai berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Secara disadari atau tidak, bayi tersebut sudah menjalani proses enkulturasi (proses pembelajaran budaya seseorang). Melalui proses ini seorang bayi belajar tentang peranan gender untuk masing-masing jenis kelamin, yaitu apa yang pantas dilakukan oleh laki-laki dan apa yang pantas dilakukan oleh perempuan sesuai dengan budaya di mana ia tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis tidak ada yang perlu dipersoalkan. Bukan persoalan pula kalau perempuan karena kodratnya harus melahirkan dan menyusui, serta memelihara anak. Persoalan muncul jika faktor biologis tersebut dikonstruksi secara sosial dan budaya dengan konstruksi patriarki sehingga menimbulkan perbedaan gender dan peran gender dalam masyarakat yang melahirkan ketidakadilan gender.

Adanya konstruksi sosial dan budaya menyebabkan terjadinya pergeseran yang mendasar bagi pengertian gender, dari yang asalnya dianggap natural menjadi kultural. Kesadaran akan perbedaan pendefinisian maskulinitas dan feminitas di setiap masyarakat membawa kesadaran akan adanya bentuk-bentuk pembagian kerja secara seksual (Saptari dan Holzner 1997:21). Untuk pengertian gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya maka pembagian kerja secara seksual dianggap wajar, seperti tugas kaum perempuan adalah bekerja di lingkungan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak; sedangkan kaum lelaki mempunyai tugas yang berbeda dengan kaum perempuan, yaitu pergi ke luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Pembagian tugas tersebut karena secara fisik laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan, dan dari segi psikologis laki-laki dianggap lebih rasional, lebih aktif, lebih agresif sedangkan perempuan lebih emosional, pasif, dan submisif. Menurut Davis et al. (1997:14) bagaimanapun hubungan gender adalah tipikal hubungan laki-laki dan perempuan di mana kekuasaan dijalankan melalui ideologi hegemoni.

Gender yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya terdiri dari sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat dipelajari sesuai dengan lingkungan sosial-budayanya, sehingga seseorang akan menyesuaikan diri sesuai dengan jenis kelaminnya. Seperti seorang laki-laki belajar bagaimana harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang dikatakan pantas untuk laki-laki dan seorang perempuan belajar bagaimana harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang dikatakan pantas untuk perempuan. Dengan demikian sifat feminin bagi perempuan dan maskulin bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan sosial-budayanya. Gender diperoleh melalui proses panjang yang harus dipelajari sejak seseorang berusia dini. Apa yang pantas dan tidak pantas yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan tidak selalu sama antara satu budaya dengan budaya lainnya, dari satu waktu dengan waktu lainnya (Sadli 2000:4--5; Gero dan Conkey 1994:10; Johnson 2000:123).

Sebenarnya yang menjadi kerangka pemikiran peranan gender adalah peranan mengacu pada apa yang diperankan laki-laki dan perempuan dalam institusi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan agama di dalam lingkungan budaya tertentu. Peranan tersebut harus disesuaikan dengan sistem nilai, norma, dan stereotip tentang laki-laki dan perempuan yang dilihat sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi posisi maupun hubungan perempuan dengan laki-laki atau dengan lingkungannya dalam struktur sosial yang ada. Sistem nilai tersebut ditanamkan pada laki-laki dan perempuan pada saat sosialisasi mereka di masa kecil, antara lain adalah maskulinitas dan feminitas. Untuk menentukan feminitas dan maskulinitas seseorang diperlukan sejumlah tatanan nilai yang diperlukan sebagai tuntunan berperilaku dalam masyarakat. Maskulinitas adalah ciri yang harus dimiliki setiap laki-laki yang mencerminkan dengan kekuatan fisik, keberanian, agresif, dan kepemimpinan; sedangkan feminitas ciri yang dimiliki setiap perempuan yang mencerminkan kelemahlembutan, keengganan untuk menampilkan diri, dan kehalusan (Saptari dan Holzner 1997:50).

Identitas gender adalah sejauh mana seseorang menganggap dirinya sebagai laki-laki atau perempuan sebagaimana ditentukan oleh jenis kelaminnya (Saptari dan Holzner 1997:202; Gilchrist 1997:16; Hays-Gilpin dan Whitley 1998:xv). Identitas gender mulai berkembang sejak usia dini karena berinteraksi dengan sejumlah orang dewasa yang sikap dan perilakunya telah terbentuk di dalam masyarakat. Ideologi gender adalah segala aturan, nilai, stereotip yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki terlebih dahulu melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin (Saptari dan Holzner 1997:202; Hays-Gilpin dan Whitley 1998:xv).

Konsep-konsep lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep yang diambil dari ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan politik, sosial, ekonomi, hukum, agama, seni, kedudukan dan peranan.

5. Tujuan dan Manfaat PenelitianTulisan-tulisan tentang perempuan pada masa Jawa Kuna pada umumnya bersifat fragmentaris, sehingga dapat disebutkan bahwa sampai sekarang belum ada tulisan yang mengkaji perempuan secara mendalam dan komprehensif. Sehubungan dengan itu maka tujuan dari penelitian ini adalah membuat rekonstruksi bagaimana kedudukan dan peranan perempuan pada masa Jawa Kuna. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menjelaskan bagaimana memaknai nilai-nilai budaya yang ada dalam hubungan gender, peranan gender, dan ideologi gender yang telah direkonstruksi di dalam masyarakat Jawa Kuna.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam studi tentang kedudukan dan peranan perempuan, khususnya di dalam masyarakat pada masa Jawa Kuna.

6. Metode PenelitianPenelitian ini memakai pendekatan kualitatif karena sifat datanya mempunyai latar belakang dan sejarah masing-masing sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu untuk penggarapan data memerlukan pengerjaan yang khusus. Langkah pertama dalam penelitian ini akan dimulai dengan penentuan data dilanjutkan dengan pengumpulan data dan langkah berikutnya adalah analisis dan penafsiran data.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data tekstual dan data artefaktual. Data tekstual terdiri dari prasasti, teks sastra/hukum, dan sumber asing, sedangkan data artefaktual berupa arca, figurin, dan relief. Setelah menentukan jenis data yang akan dipakai, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data tekstual dan data artefaktual. Data tekstual berupa prasasti dan teks-teks sastra/hukum. Prasasti yang dikumpulkan adalah prasasti-prasasti dari masa Matarām Kuna sampai masa Majapahit (abad ke-8 sampai ke-15 M.). Teks-teks sastra yang dikumpulkan mulai dari teks tertua, yaitu

Rāmāyańa dari masa Rakai Watukura Dyah Balitung sampai teks sastra/hukum dari masa Majapahit. Demikian pula dengan data artefaktual yang berupa arca, relief, figurin dikumpulkan dari masa yang sezaman dengan data tekstual, yang berasal dari abad ke-8 M. sampai akhir abad ke-15 M.

Sehubungan dengan pokok kajian dalam penelitian ini adalah gender maka penentuan jenis kelamin laki-laki dan perempuan harus jelas. Berlainan dengan data teks-teks sastra, berita asing, dan data artefaktual yang jelas sekali membedakan antara tokoh laki-laki dan perempuan, di dalam prasasti kadang-kadang tidak jelas apakah tokoh yang dimaksud itu laki-laki atau perempuan. Untuk dapat membedakan mana tokoh laki-laki dan mana tokoh perempuan dalam suatu prasasti, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Nama, untuk nama berakhiran vokal panjang (ā, ī, ū) adalah nama perempuan, misalnya suhitā, kŕśńī, dhyanī, salaůū. (2) Nama yang didahului oleh sebutan kekerabatan yang jelas sekali menunjukkan karakter laki-laki atau perempuan, misalnya rama/bapa (ayah) dan rai/ibu (ibu dari) atau kaki (kakek) dan nini (nenek). (3) Kata anakwi dan wadwan, kedua kata itu dipakai untuk menyebut nama pejabat perempuan atau istri seorang pejabat.

Dalam menganalisis figurin dan relief meskipun sama-sama merupakan data artefaktual akan tetapi dalam cara menganalisisnya memakai prosedur yang berbeda. Dalam menganalisis arca, yang perlu dianalisis adalah ukuran tokoh untuk mengetahui proporsi antropomorfis suatu arca karena dari ukuran dapat mendudukkan arca tersebut masuk dewa utama atau dewa dalam tingkat yang lebih rendah. Kemudian analisis secara ikonografi untuk mengetahui identitas arca dengan memperhatikan atribut-atribut yang dipakai seperti benda yang dipegang, tatanan rambut, mahkota, pakaian, dan perhiasan.

Figurin yang berupa patung terakota biasanya menggambarkan tokoh baik laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya figurin berasal dari masa Majapahit dan sebagian besar merupakan temuan lepas yang sudah tidak diketahui konteksnya lagi. Dalam menganalisis figurin yang perlu diperhatikan antara lain adalah raut muka, posisi, pakaian, perhiasan, tatanan rambut. Pengamatan terhadap raut muka harus dilakukan dengan seksama, karena banyak figurin yang menggambarkan raut muka orang asing seperti raut muka bangsa Cina dan bangsa India. Figurin-figurin yang tidak jelas jenis kelaminnya tidak digunakan di dalam penelitian ini.

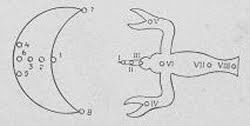

Relief umumnya dipahatkan pada unsur bangunan seperti umpak atau bangunan seperti candi, petirtaan, gua, punden berundak, dan lain-lain. Dalam menganalisis relief yang pertama diperhatikan adalah apakah relief itu masih terdapat dalam bangunan atau sudah lepas sehingga tidak mempunyai konteks lagi. Setelah itu dianalisis secara morfologi yaitu menganalisis figur relief untuk dapat mengidentifikasikan tokoh-tokoh yang digambarkan apakah tokoh-tokoh tersebut adalah dewa-dewi, makhluk kayangan, dan manusia. Di samping itu, karena deskripsi ini termasuk dalam tipe adegan maka harus diperhatikan pula unsur-unsur penyerta yang memberikan sumbangan pada keutuhan gambaran mengenai tokoh yang bersangkutan (Sedyawati 1983:1). Apabila yang diteliti itu figur manusia maka yang harus diamati adalah apakah figur itu laki-laki atau perempuan, kemudian bagaimana tatanan rambut, pakaian dan perhiasan yang dikenakan, dan lain-lain untuk dapat mengidentifikasi tokoh. Selain itu yang perlu dianalisis adalah posisi dari tokoh tersebut, apakah tokoh tersebut digambarkan sedang berdiri, duduk, atau tidur. Juga hubungan laki-laki dan perempuan dalam adegan-adegan yang digambarkan dalam satu panil atau antar panil, aktivitas apa yang mereka lakukan, dan latar belakang adegan, apakah adegan itu ada di dalam bangunan atau di luar bangunan. Apabila relief tersebut itu berupa cerita maka harus diamati pula cerita yang digambarkan dari panil ke panil. Pembacaannya bisa searah dengan jarum jam (

pradaksina) atau berlawanan dengan arah jarum jam (

prasawya).

Dalam menganalisis data relief ada dua tokoh yang masih diragukan laki-laki atau perempuan. Pertama, adalah tokoh yang digambarkan di Candi Mendut yang menggambarkan orang yang sedang memasak. Tokoh yang digambarkan di relief tersebut sukar untuk ditentukan jenis kelaminnya. Untuk mengatasi kesulitan ini maka harus dilihat adegan apa yang digambarkan dalam relief ini dan disesuaikan dengan konteks cerita dari teks-teks sastra. Kedua, adalah tokoh yang sedang memasak yang digambarkan di relief umpak yang ditemukan di Trowulan, untuk mengetahui jenis kelaminnya maka dicari perbandingannya dengan penggambaran laki-laki dan perempuan yang dipahatkan di relief-relief candi di Jawa Timur yang dianggap sezaman dengan umpak tersebut.

Data tekstual dan artefaktual tersebut di atas, setelah dianalisis kemudian diintegrasikan. Apabila dalam proses interpretasi terdapat masalah-masalah yang tidak bisa dijawab atau tidak dapat dijelaskan oleh data tekstual maupun data artefaktual maka dalam penelitian ini akan dipakai pendekatan etnoarkeologi, yaitu pendekatan yang dalam penelitiannya mengamati tingkah-laku dan benda-benda budaya yang masih hidup sekarang (Bahn 1992:162). Adapun pendekatan etnoarkeologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kesinambungan sejarah (

direct historical approach), dan data etnografi yang dipakai sebagai analogi adalah masyarakat Jawa dan Bali yang dianggap masih ada kesinambungan dengan masyarakat Jawa Kuna. Karena seperti yang dikatakan Sharer dan Ashmore (2002:436), dalam melakukan analogi, makin besar tingkat kesinambungan budaya antara masyarakat masa lalu dengan masyarakat sekarang, makin dapat dipercaya keabsahannya. Dengan dipakainya analogi etnografi dalam penelitian ini diharapkan perilaku dan kebiasaan masyarakat masa lalu yang tidak tergambar dalam data tekstual maupun data artefaktual dapat direkonstruksi kembali.

7. Ruang Lingkup Periode dan WilayahSeperti telah disebutkan sebelumnya, yang akan diteliti di sini adalah mengenai peranan dan kedudukan perempuan pada abad ke-8 sampai dengan ke 15 M. yang dalam Sejarah Indonesia masuk dalam masa Klasik atau masa Hindu-Buddha, karena pada masa inilah berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia yang berasal dari India. Masa Klasik sendiri mengacu pada rentangan waktu antara abad ke-4--5 M. yang merupakan mulainya masa sejarah di Indonesia sampai runtuhnya kerajaan Majapahit dan mulai berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa pada awal abad ke-16 Masehi. Rentangan waktu dalam penelitian ini dimulai dengan didirikannya Kerajaan Matarām Kuna oleh Raja Sañjaya pada tahun 717 M. sampai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit pada awal abad ke-16 M.

8. Hasil PenelitianDalam masyarakat Jawa Kuna, kesetaraan kedudukan dan peranan perempuan hampir mencakup di dalam pelbagai aspek kehidupan. Di bidang politik, perempuan dapat menduduki jabatan mulai dari jabatan pada struktur birokrasi yang paling rendah di pedesaan sampai kepada jabatan tertinggi. Meskipun dari segi kuantitas tidak sebanyak laki-laki, akan tetapi berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki maupun perempuan pada masa Jawa Kuna mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih jabatan publik.

Dalam bidang sosial, kaum perempuan pada masa Jawa Kuna sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik sebagai pendamping suami maupun sebagai diri sendiri. Data tekstual menggambarkan adanya istri-istri yang mendampingi suaminya pergi ke tempat upacara peresmian

sīma. Atau seperti yang disebutkan dalam beberapa prasasti yang menuliskan perempuan meresmikan suatu wilayah sebagai

sīma. Sebagai contoh adalah prasasti Wulig (935 M.), Rakai Mangibil, selir dari Pu Sińůok meresmikan tiga bendungan di Desa Kahulunan, Desa Wuatan Wulas, dan Desa Wuatan. Tugas seorang istri sebagai pendamping suami dapat pula dilihat dari data artefaktual. Pada relief-relief candi sering ditampilkan seorang raja atau seorang bangsawan laki-laki yang ditemani oleh perempuan.

Berkaitan dengan kedudukan dan peranannya sebagai istri, terutama di kalangan bangsawan, kaum perempuan mempersiapkan dirinya untuk mendapat suami yang sesuai melalui pendidikan etika, seni, satra dan bahasa, seperti tercermin dalam teks-teks sastra Jawa Kuna. Teks

Mānawadharmaśāstra,

Agastyaparwa, dan

Kŕśńayana menuliskan bahwa perkawinan yang baik adalah perkawinan di antara orang yang sederajat. Pada masa Jawa Kuna, terutama masa Majapahit banyak perkawinan yang dilakukan di antara saudara sepupu.

Kedudukan dan peranan perempuan pada masa Jawa Kuna dalam bidang ekonomi tidak perlu diragukan lagi, terutama perempuan dari kalangan rakyat biasa. Mereka membantu perekonomian keluarga dengan membantu suami menggarap sawah atau ladang. Di sela-sela kesibukan bekerja di sawah/ladang, menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mereka membuat barang-barang kerajinan seperti kain, barang-barang anyaman, barang-barang dari tanah liat, gula, minyak, dan sebagainya, yang digunakan untuk keperluan sendiri dan dijual. Selain itu, kaum perempuan pun handal dalam berniaga, yang dibuktikan dengan adanya pedagang-pedagang di tingkat eceran sampai saudagar (

bańigramī) yang melakukan perdagangan tidak hanya di tingkat desa tapi mungkin sampai tingkat regional dan internasional.

Pada masa Jawa Kuna, masalah-masalah hukum diselesaikan oleh pejabat-pejabat kehakiman. Tidak banyak data tekstual yang menuliskan tentang masalah hukum. Satu-satunya prasasti yang isinya berkaitan dengan perempuan yang mempunyai kaitan dengan hukum adalah prasasti Guntur (907 M.). Prasasti ini menyebutkan adanya perempuan yang menjadi saksi (

tatra sākśī) dan pemutus suatu perkara (

pinariccheda guńadośa).

Pada masa Majapahit selain pejabat kehakiman yang disebut

dharmmopapatti, ada semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan (

bhattāra saptaprabhu) yang beranggotakan keluarga kerajaan. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk memerintah yang menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Kerajaan adalah raja, permaisuri, ayah-bunda raja paman raja, dua adik perempuan raja beserta suaminya. Apabila anggota Dewan Pertimbangan Kerajaan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka pejabat kehakiman di tingkat pusat tidak pernah dijabat oleh perempuan.

Meskipun tidak pernah disebutkan adanya pejabat keagamaan perempuan, tidak berarti bahwa kaum perempuan tidak mempunyai peranan dalam bidang agama. Dalam beberapa prasasti disebutkan adanya pasangan suami istri yang membebaskan atau membeli tanah untuk keperluan suatu bangunan suci sebagai dharmma mereka. Selain itu prasasti Taji (901 M.) menyebutkan adanya warga desa laki-laki dan perempuan yang membeli tanah bagi

sīma suatu bangunan suci. Data artefaktual pun memperlihatkan hal yang sama, pada relief-relief candi banyak adegan yang memahatkan adegan-adegan orang yang sedang memuja candi, baik perseorangan, pasangan suami istri maupun kelompok. Satu di antaranya dipahatkan di Candi Borobudur yang menggambarkan pasangan suami-istri dari kalangan bangsawan yang memuja stūpa.

Di dalam dunia seni, terutama seni pertunjukan, kaum perempuan pada masa Jawa Kuna telah mempertunjukkan keahliannya di depan penonton. Dari data artefaktual diketahui bahwa keahliannya ini tidak hanya dipertunjukkan di dalam ruangan seperti yang dilakukan dalam pesta-pesta yang dilakukan oleh kaum bangsawan, tetapi juga ada kesenian yang dipertunjukkan di jalan. Bentuk-bentuk pertunjukan yang dipertontonkan selain tari-tarian juga sulap seperti yang digambarkan dalam relief Candi Borobudur. Bagi perempuan pada Jawa Kuna, seni bukan hanya sebagai alat hiburan saja akan tetapi juga sebagai sumber penghasilan. Pada masa itu telah ada kaum perempuan profesional dalam bidang seni pertunjukan. Mereka dibayar untuk keahliannya dan mereka pun mempunyai kewajiban membayar pajak dari penghasilannya itu.

Kesetaraan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat Jawa Kuna berakar pada budaya yang tidak membedakan hak waris bagi laki-laki maupun perempuan di semua kalangan. Budaya ini tidak berubah dari masa ke masa, mulai dari masa Matarām Kuna sampai masa Majapahit. Hanya mungkin ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti, misalnya untuk menduduki posisi putra/putri mahkota adalah anak pertama dari permaisuri. Contoh yang paling konkret adalah Śri Rājasawarddhanī yang dalam prasasti Kañcana/Buűur B yang menyebutkan bahwa ia anak bungsu Hayam Wuruk, dan dari kakawin

Nāgarakŕtāgama diketahui bahwa ia yang disebut sebagai Kusumawarddhanī adalah putri mahkota. Adapun putra pertama Hayam Wuruk seperti yang disebutkan dalam teks

Pararaton adalah Bhre Wirabhūmi, tetapi karena ia bukan putra dari permasisuri maka ia tidak dapat menduduki jabatan sebagai putra mahkota. Tidak adanya perbedaan hak waris bagi laki-laki dan perempuan mempengaruhi konsep domestik dan publik di dalam masyarakat. Dalam masyarakat Jawa Kuna seorang laki-laki maupun perempuan dapat menjabat jabatan-jabatan publik asal mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti yang dicontohkan di muka.

Dalam pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin yang didasarkan pada maskulinitas dan feminitas seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya, dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari mayarakat Jawa Kuna. Pertama adalah pekerjaan-pekerjaan yang membedakan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, terutama pekerjaan yang menyangkut fisik dan umumnya terdapat di dalam masyarakat kalangan bawah. Kedua, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membedakan laki-laki atau perempuan, terutama berlaku pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak memakai kekuatan fisik. Jenis pekerjaan seperti itu didapatkan di setiap lapisan masyarakat, seperti jabatan-jabatan yang ada di desa maupun di pusat.

Pembagian kerja secara fisik dapat diamati dari data artefaktual yang berupa relief. Pekerjaan yang dilakukan di sawah/ladang misalnya, digambarkan perempuan menanam padi dan memanen hasil pertanian, sedang laki-laki mencangkul dan membajak. Selain itu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tampaknya dibedakan atas fisik mereka seperti yang tergambar dalam relief-relief yang menggambarkan pekerjaan laki-laki keluar rumah untuk menangkap ikan, berburu, menggembala, dan sebagainya sementara perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, serta membuat produksi rumah tangga seperti menenun dan membuat barang-barang dari tanah liat. Tetapi tidak berarti bahwa laki-laki tidak bisa memasak, karena ada beberapa relief yang menggambarkan laki-laki yang sedang memasak dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Pekerjaan-pekerjaan seperti telah disebutkan di atas masih dapat ditemukan di dalam kehidupan masyarakat Jawa dan Bali sekarang, meskipun ada beberapa pekerjaan yang sudah mulai berangsur-angsur hilang bahkan ada yang sudah lenyap sama sekali. Adanya pembagian pekerjaan tersebut bukan berarti kelompok yang satu mendominasi yang lain, akan tetapi justru saling melengkapi karena mereka sadar akan adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan.

Tidak semua peranan dan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuna setara dengan laki-laki. Ada beberapa aspek yang tidak setara, baik ketidaksetaraan itu lebih tinggi atau lebih rendah dari laki-laki. Dapat dikemukakan di sini bahwa dalam percaturan politik, perempuan tidak saja dapat tampil di ranah publik karena ia memegang suatu jabatan, tetapi juga berperan secara tidak langsung di belakang suaminya. Berdasarkan data tekstual dapat diketahui ada beberapa raja yang diduga menjadi raja karena perkawinan. Sebagai contoh adalah Rakai Watukura Dyah Balitung yang diasumsikan menikah dengan putri mahkota. Seperti diketahui bahwa ayah Balitung hanyalah seorang raja bawahan (

haji). Demikian pula dengan Airlangga dan Raden Wijaya, keduanya menikahi putri mahkota dan putri-putri raja pendahulunya.

Seorang istri yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari suaminya dapat dilihat juga dalam kasus Wikramawarddhana ketika ia mengeluarkan prasasti Patapan II (1385 M.) dan prasasti Tirah atau Karaŋ Bogěm (1387 M.). Pada saat itu ia belum ia menjadi raja, dan dalam kedua prasastinya itu ia memakai lambang daerah Lasěm yang merupakan daerah kekuasaan Kusumawarddhanī, istrinya. Hal ini mencerminkan bahwa kekuasaan Kusumawarddhanī lebih besar dari Wikramawarddhana. Hal yang sama juga terjadi pada Bhre Wirabhūmi yang mendapat gelar dari istrinya, Nāgarawarddhanī. Nāgarawarddhanī sebelum menjabat sebagai penguasa daerah Lasěm, ia terlebih dahulu menjabat sebagai penguasa daerah Wirabhūmi.

Adapun peranan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki adalah bela atau sati, tukon, perempuan yang tidak dapat menjabat sebagai pejabat-pejabat tertinggi keagamaan atau perempuan tidak dapat menjadi seorang kawi. Apabila ditelusuri asal mula dari adat istiadat yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan maka dapat diketahui bahwa semua itu berasal dari kebudayaan India. Meskipun demikian dalam mengadopsi kebudayaan India, masyarakat Jawa Kuna tidak menerapkan langsung ke dalam budayanya, tetapi ada hal-hal yang disesuaikan dengan budayanya. Seperti yang disebutkan oleh berita Portugis yang melakukan bela atau sati ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki bangsawan yang bunuh diri sebagai tanda setia kepada rajanya. Adanya laki-laki yang ikut bela atau sati tidak didapatkan di negara asalnya. Selain itu dalam melakukan bela atau sati, perempuan tidak langsung menerjunkan diri langsung ke dalam api yang berkobar seperti yang terjadi di India, tetapi menikam dirinya dulu sebelum jatuh ke dalam api. Hal ini mungkin dilakukan untuk mengurangi rasa sakit dari perempuan yang melakukan bela atau sati dan lebih manusiawi daripada yang dilakukan di India.

Dalam masalah hukum pun, hukuman yang dijatuhkan kepada laki-laki yang melakukan pelecehan seksual (

paradāra) lebih berat daripada aturan-aturan yang terdapat dalam perundang-undangan di India, meskipun seperti telah dikemukakan bahwa kitab-kitab perundangan-undangan yang ada di Jawa bersumber kepada kitab-kitab perundang-undangan India. Perbedaan ini karena seperti yang disebutkan dalam prasasti Bendosari dan Paruŋ adalah karena masyarakat Jawa Kuna telah mempunyai hukum adat yang dijadikan dasar pertimbangan selain kitab-kitab hukum.

Adanya anugerah raja kepada pejabat yang telah berjasa seperti

angjamah rare, angjamah kawula, dan

menikahi ůayang, meskipun hal ini tampaknya merendahkan derajat kaum perempuan, tetapi apabila diteliti secara seksama sebenarnya hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan. Karena dengan adanya hak-hak istimewa sebagai anugerah raja, maka tidak sembarang laki-laki terutama dari kalangan bangsawan yang dapat melakukan hal-hal yang melecehkan kaum perempuan tersebut.

Di dalam masyarakat Jawa Kuna, ada kedudukan dan peranan khusus perempuan yaitu sebagai ibu, dan nenek. Peranan seorang ibu selain juga ada hubungan biologis juga secara sosial. Dalam masyarakat Jawa Kuna, kedudukan dan peranan ibu sebagai orang sangat dihormati, baik peranan ibu dalam arti biologis maupun peranan ibu dalam arti sosial. Peranan ibu secara biologis tentunya karena ia telah melahirkan anaknya, sedangkan dalam arti sosial seorang ibu yang membimbing putra-putrinya dan terutama di kalangan elit dapat mewariskan kedudukan yang dijabatnya itu kepada putra-putrinya. Demikian pula peranan seorang nenek, selain aktif di bidang sosial, ia juga masih dibutuhkan sebagai pembimbing anak dan cucunya.

9. PenutupBerdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peranan perempuan di dalam masyarakat Jawa Kuna dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu kedudukan dan peranan perempuan yang setara dengan laki-laki, kedudukan dan peranan perempuan yang tidak setara dengan laki-laki, serta kedudukan dan peranan khusus sebagai perempuan.

Meskipun ada kedudukan dan peranan perempuan yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari laki-laki, akan tetapi hampir di semua aspek kehidupan masyarakat kedudukan dan peranan perempuan telah setara dengan laki-laki. Perempuan pada masa itu telah menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki. Mereka dapat bergerak di ranah domestik sekaligus di ranah publik.

Akhir kata, apa yang baru diperjuangkan oleh perempuan-perempuan di Eropa dan Amerika Serikat untuk bisa setara dengan laki-laki pada tahun 1960-an dengan gerakan-gerakan feminisnya, bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan dalam masyarakat Jawa Kuna karena kedudukan dan peranan mereka di berbagai bidang telah setara dengan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan.

Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang, 2001

Aburidho dan Sumarah Adhyatman.

White Kendis. Jakarta: Himpunan Keramik Indonesia, 1985.

Adiwimarta, Sri Sukesi. “Unsur-unsur Ajaran dalam Kakawin Pārthayajña”. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

Adhyatman, Sumarah.

Keramik Kuna yang ditemukan di Indonesia. Jakarta: Himpunan Keramik Indonesia, 1981.

Archer, Léoni J, Susan Fischler, and Maria Wyke, ed.

Women in Ancient Societies. An Illusion of the Night. London: McMillan, 1994.

Ardika, I Wayan.

Perajin pada masa Bali Kuna Abad IX-XI. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana, 1998.

Altekar, A.S.

State and Government in Ancient India. Delhi: motilal Banarsidass, 1958.

Ayatrohaédi, ed.

Kepribadian Budaya Bangsa. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.

Bahn, Paul, ed.

Dictionary of Archaeology. Glasgow: HarperCollins Publisher, 1992.

Banerjea, Jitendra Nath.

The Development of Hindu Iconography. Calcutta: The University of Calcutta, 1941.

Barret Jones, Antoinette.

Early Tenth Century Java from the Inscriptions: A Study of Economic, Social and Administrative Conditions in the First Quarter of the Century. Dordrecht: Foris, 1984.

Basset, Catherine.

Bali Abianse. Côte cour, Côté jardin. Jakarta: Total Indonesia, 1990.

Berg, C.C. “De Arjunawiwaha: Erlangga’s Levensloot en Bruinloftslici?”. BKI 97 (1938):19--94.

Bernet-Kempers, A.J.

Ancient Indonesian Art. Amsterdam: C.P.J. van der Peet, 1959.

----- . Borobudur.

Mysteriebeuren in steen Verval en restauratie Oudjavaans volksleven. Wassenaar: Servire B.V, 1973.

Boechari, M. “Epigraphy and Indonesian Historiography”, Soedjatmoko et al., ed.

An Introduction to Indonesia Historiography. Itacha/New York: Cornell University Press. 1965a:47--73.

----- . “Rakryān Mahāmantri i Hino Śrī Sanggrāmawijaya Dharmmaprasado-ttunggadewi”. Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Kedua 1962, VI, Seksi D (Seksi Sastra dan Budaya). Jakarta: Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1965b:53--84.

----- . “Preliminary Report on the Discovery of an Old-Malay Inscription at Sojomerto”.

Majalah Ilmu-ilmu Sastra 3:2--3 ( 1966):241--56.

----- . “Rakryān Mahāmantri I Hino. A Study on the highest court dignitari of Ancient Java up to the 13th Century”. JHS (1967-1968):7--20.

----- . “Śrī Mahārāja Mapañji Garasakan”.

Majalah Ilmu-ilmu Sastra 4:1--2 (1968):1--26.

----- . “Transkripsi Prasasti-prasasti”. Tidak diterbitkan, 1971

----- . “Jayapatra. Sekelumit tentang Pelaksanaan Hukum dalam Masyarakat Jawa Kuno”, Simposium Sejarah Hukum. Jakarta: Binacipta, 1975a:79--88

----- . “Ken Aŋrok Bastard of Tuűgul Amětuŋ”. Majalah Ilmu-ilmu Sastra 4:1 (1975b):15--33.

----- . “Manfaat Studi dan Bahasa dan Sastra Jawa ditinjau dari Segi Sejarah dan Arkeologi”. Majalah Arkeologi 1:1(1977a):5--30.

----- . “Epigrafi dan Sejarah Indonesia”. Majalah Arkeologi 1:2 (1977b):1--39.

----- . “Candi dan Lingkungannya”. Majalah Ilmu-ilmu Sastra 7:2 (1977c):89--114.

----- . “Aneka Catatan Epigrafi dan Sejarah Kuna Indonesia”. Majalah Arkeologi 5:1--2 (1982.):15--38.

----- . Prasasti Koleksi Museum Nasional, volume 1. Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional, 1985/1986.

----- . ”Kerajaan Matarām sebagaimana terbayang dari data prasasti”, makalah dalam ceramah di Museum Nasional, Jakarta 1 November1986.

----- . “The Inscription of Garamān, Dated 975 Çaka. The New Evidence on Airlangga’s Partition of His Kingdom”, Edi Sedyawati et al., ed. Monumen. Karya Persembahan Untuk Prof. Dr. R. Soekmono. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1990:125--142.

Bosch, F.D.K. “Een koperen plaat uit 848 Çaka”. OV 1917.:88-98.

----- . “Oorkonde van Trawoelan II-IV”. OV Bijlage Q1918:169--74.

----- . “Oorkonde van Sendang Sedati”. OV Bijlage B1922:22--7.

----- . “Oorkonde van Kembang Aroem”. OV Bijlage B1925.:41--9.

Brandes, J.L.A. Pararaton (Ken Arok) of het Boek der Koningen van Tumapel en Majapahit. Batavia: Albrecht & Rusche, 1886.

----- . “Een Jayapatra of Acte van Eene Rechterlijke Uitspraak van Çaka 849”. TBG 32 (1889):98--149.

----- . “Beschrijving van de ruïne bij de Desa Toempang genaamd Tjandi Djago in de Residentie Pasoeroean”. Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura I. ‘s-Gravenhage, Mart. Nijhoof; Batavia: Albercht & Co, 1904.

----- . “Beschrijving van Tjandi Singasari; en de Wolkentooneelen van Panataran”. Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura II. ‘s-Graven-hage, Mart. Nijhoof; Batavia: Albercht & Co, 1909.

----- . “Oud-Javaansche Oorkonde, nagelaten transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, uitgegeven door N.J. Krom. VBG, 60. 1913.

Budianta, Melani. “Pendekatan Feminis terhadap Wacana”, Animuddin et al., ed. Analisis Wacana dari Linguistik sampai Dekonstruksi. Yogyakarta: Kanal, 2002.

Budiman, Arief. Pembagian Kerja Secara Seksual. Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia, 1985.

Budiman, Kris. “Subordinasi Perempuan dalam Bahasa Indonesia”. Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa). Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992:72--80.

Cahyono, Dwi M. “Urgensi Kajian Fungsi Seni dalam Studi Sejarah Kesenian. Telaah Fungsi Pertunjukan Jawa Abad ke-9-11 Masehi”. Kebudayaan 3:6 (1993/1994):83--97.

de Casparis, J.G. “Inscriptie uit de Çailendra-tijd”, Prasasti Indonesia I. Bandung: A.C. Nix & Co, 1950.

----- . “Sedikit tentang golongan2 di dalam masjarakat Djawa Kuno”, Amerta, 2 (1954):44--7.

----- . “Selected Inscriptions from the 7th to 9th Century A.D.”, Prasasti Indonesia II. Bandung: Masa Baru, 1956.

----- . “Short Inscription from Candi Plaosan Lor”, Berita Dinas Purbakala, No. 4. Jakarta: Dinas Purbakala, 1958a.

----- . Airlangga. Pidato inaugurasi penerimaan jabatan Guru Besar dalam Sejarah Indonesia Lama dan Bahasa Sanskerta pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Universitas Airlangga di Malang pada tanggal 26 April. Surabaya: Penerbitan Universitas, 1958b

----- . Indonesian Palaeography. A History of Writing in Indonesia from the Beginnings to C. A.D. 1500. Leiden/Köln: E.J. Brill, 1975.

----- . ”Pour une Histoire Sociale de l’Ancienne Java Principalement au Xème s”, Archipel, 21 (1981):125--51.

----- . ”The Evolution of the Socio-economic Status of the East-Javanese Village and Its Inhabitans”. Sartono Kartodirdjo, ed. Agrarian History. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986:3--24.

----- . “Where Was Pu Sińůok’s Capital Situated”, H.I.R. Hinzler, ed. Studies in South and Southeast Asia Archaeology. Jilid 2. Leiden: Koentji Press, 1988:39--52.

----- . “Some Notes on Transfer of Capitals in Ancient Srilangka and Southeast Asia”. PIA VII. Jakarta: IAAI, 1993/1994:367--86.

Chandler, Glen. “Wanita Pedagang di Pasar Desa di Jawa”, Prisma, 10 (1985):50--8.

Christie, Jan Wisseman. Patterns of Trade in Western Indonesia: Ninth through Thirteenth Centuries A.D., 2 jilid. Disertasi SOAS, 1982.

----- . “Javanese Markets and the Asian Trade Boom of the Tenth to Thirteenth Centuries A.D.”. Journal of the Economic and Social History of the Orient 40:4 (1998):1--38.

----- . “Asian Sea Trade between the Tenth and Thirteenth Centuries and Its Impacts on the States of Java and Bali”, Himansu B. Prabhalay, ed. The Indian Ocean in the Ancient Period. Delhi: Pragati Publications, 1999:221--70.

Cohen Stuart, A.B. Kawi Oorkonden in Facsimile, met inleiding en transcriptie. Leiden: E.J. Brill, 1875.

Conkey, M.W. dan J. M. Gero. “Tensions, Pluralities, and Engendering Archaeology: An Introduction to Women and Prehistory”. Joan M. Gero and Margaret W. Conkey, ed. Engendeing Archaeology. Women and Prehistory. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 1994:3--30. Cetak ulang.

Conkey, Margaret W. dan Janet D. Spector. “Archaeology and the Study of Gender”. Kelley Hays-Gilpin and David S. Whitley, ed. Reader in Gender Archaeology. London and New York: Routledge, 1998:11--45.

Cortesão, Armando. The Suma Oriental of Tome Pirés. An Account of the East, from Red Sea to Japan, written in Malacca and India in 1512-1515. Translated from Portuguese MS. In the Bibliothèque de la Chambre des Députés, Paris, and edited by Armando Cortesão.Nendeln/Liechtenstein:Kraus Reprint Limited, volume I, 1967.

Creese, Helen. “Images of Women and Embodiment in Kakawin Literature”, dalam Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context, Issue 5, May 2001, URL: http:/wwwsshe.murdoch.edu.au/intersection/issue 5/creese. html, accessed 22 May 2001.

----- . Women of the Kakawin World. Mariage and Sexuality in the Indic Courts of Java and Bali. New York dan London: M.E. Sharpe, 2004.

Damais, Louis-Charles. “Études d’Épigraphie Indonésienne: III. Liste de Principales Inscription datées de l’Indonésie”. BÉFEO 16 (1952):1--105.

----- . “Études Javanaises: IV. Discussion de la date des Inscription”. BÉFEO 17:1 (1955):7--290.

----- . “Études Javanaises: I. Les tombes musulmanes datées de Tralåyå”. BÉFEO 18:2 (1957):354--415.

----- . ”Études Javanaises, III. A Propos des Coleurs Symboliques des Points Cardinaux”. BÉFEO 56 (1969):75--118.

----- . “Répertoire Onomastique. De l’épigrahphie Javanaise (Jusqu’a Pu Sińůok Śrī Iśānawikrama Dharmmotuűgadewa”. PÉFEO 66, 1970.

----- . Epigrafi dan Sejarah Nusantara. Seri Terjemahan Arkeologi No. 3. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional-ÉFEO, 1995.

Davis, Kathy et al. The Gender of Power. London: Sage Publication, 1977.

Djafar, Hasan. Girīndrawarddhana: Beberapa Masalah Majapahit Akhir. Jakarta: Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, 1978.

----- . ”Historiografi dalam Prasasti”. Majalah Arkeologi 6:1 (1990):3--50.

Fontein, Jan, R. Soekmono, dan Satyawati Suleiman. Kesenian Indonesia Purba Zaman2 Djawa Tengah dan Djawa Timur. New York: The Asia Society Inc., 1972.

Geertz, Hildred. Keluarga Jawa. Jakarta: PT Grafiti Pers. Cetakan ketiga. 1985.

Gero, J. dan M. Conkey, ed. Engendering Archaeology. Oxford: Blackwell, 1991.

Gilchrist, Roberta. Gender and Material Culture. The Archaeology of Religious Women. London dan New York: Routledge, 1997.

Girard-Geslan, Maud, ed. Indonesian Gold. Treasure from the National Museum, Jakarta. Brisbane: Queensland Art Galery, 1999.

Gonda, J.. “Agastyaparwa: Uitgegeven, Gecommentarieerd en Vertaald”. BKI 90 (1933):329--419.

Goris, R. “De Inscriptie van Koeboeran Tjandi”. TBG 70 (1930):157--83.

Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah. Trans. Noegroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975. Trans. Understanding History: A primer of Historical Method, 1969.

Groeneveldt, W.P. Historical Notes on Indonesia and Malaya, Compiled from Chinese Sources. Jakarta: Bhratara, 1960.

Gupte, R.S. 1972. Iconography of the Hindus, Buddhist and Jains. Bombay: B.D. Taraporevala sons & co. Private Ltd.

Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto. Kuasa Wanita Jawa. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Hardjowardojo R. Pitono. Pararaton. Djakarta: Bhratara, 1965.

Harris, Marvin. Cultural Materialism. The Struggle for a Science of Culture. New York; Random House, 1979.

Hays-Gilpin, Kelley dan David S. Whitley. Reader in Gender Archaeology. London: Routledge, 1998.

von Heine-Geldern, Robert. Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara. Trans. Deliar Noer. Jakarta: C.V. Rajawali, 1982.

Hinzler, H.I.R. “The book in ancient Java. Books, writing, writing material, and reading in written and visual evidence”, Marijke J. Klokke & Karel R. van Kooij, ed. Fruits of Inspiration Studies in Honour of Prof. J.G. de Casparis. Groningen: Egbert Fosten, 2001:158--91.

Hirth, F. dan W.W. Rockhill. Chau Ju-kua: on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Entitled Chu-fan-chi. Translated from the Chinese and Annotated. Amsterdam: Oriental Press, 1966.

Hooykas, C. “Tantri Kāmandaka, een Oudjavaansche Pañcatantra”. Bibliothica Javanica, 2. Bandoeng, 1931.

Irianto, Sulistyowati. Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum (edisi kedua). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Istari, T.M. Rita. “Tokoh Wanita di Jawa sekitar Abad VII- XIV Masehi”. Berkala Arkeologi 24:1 (2004):47--55. Yogyakarta.

Jones, Antoinette M. Barret. Early Tenth Century Java from the Inscriptions. Dodrecht-Holland: Foris Publications, 1984.

Jonker, J.C.G. Een Oud-Javaansch Wetboek vergeleken met Indische Rechtsbronnen. Disertasi. Leiden, 1885.

Johnson, Matthew. Archaeological Theory. An Introduction. Oxford dan Massachusets: Blackwell Publisher Ltd. Reprinted, 2000.

Juynboll, Th.W. “De datum Maandag 12 Rabi’I op een grafsteen van Malik Ibrāhim”. TBG 53 (1911):605.

Kartakusuma, Richardiana. “Prasasti Mula Malurung Koleksi Puslit Arkeologi (C.82): Tinjauan Awal atas Pahatan Aksara Prasasti-prasasti Mula Malurung”. Seminar Nasional Sejarah Kediri. Kediri dalam Panggung Peristiwa Sejarah Indonesia, 12 Januari 2002.

Kartoatmodjo, M. Soekarto. “The Discovery of Three New Inscriptions in the District of Klaten (South Central Java)”. Bulletin of the Archaeological Institute of the Republic of Indonesia, No. 8. Djakarta: Jajasan Purbakala, 1969.

----- . “Wanita Padmanagara”, Majalah Arkeologi 2:2 (1978):3--14.

Kern, H. Vespreide Geschriften VII. Inscripties van den Indischen Archipel, slot de Nāgarakrtāgama, erstee gedeelte. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917.

Kinney, Ann R., Marijke Klokke, and Lydia Kieven. Worshipping Siva and Buddha. The Temple Art of East Java. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003.

Klokke, Marijke Jacomina.. “On the Indentification of a Mendut Relief”, H.I.R. Hinzler, ed. Studies in South and Southeast Asian Archaeology, No. 2. Leiden: Koentji Press, 1988: 9--22.

----- . The Tantri Relief on Ancient Javanese Candi. Disertasi Rijkuniversiteit te Leiden, 1990.

Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.

Komda Jabotabek. ”Dinamika Perempuan Nusantara”, Diskusi Ilmiah Arkeologi ke-16, Museum Nasional Jakarta, 8 November 2001.

Korn, V.E. Hukum Adat Waris di Bali. Trans. I Gde Wayan Pangkat. Denpasar: Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1972. Trans. dari “Het Adatrecht van Bali”.

Krom, N.J. “De familie van Hayam Wuruk”. TBG 52 (1910):158--68.

----- .”L’art Javanaise dans les Musees de Hollande et de Java”. Ars Asiatica 8. Paris et Bruxelles: Librairie Nationale d’art et d’histoire, 1926.

----- . Barabudur. Archaeological Description, 2 jilid. The Hague: Martinus Nijhoff, 1927

----- . Het Karmawibhangga op Barabudur. Amsterdam: Mededeelingen der Konenklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, jilid 76, seri B, 1933a.

----- . “De Saptopapatti. Naar anleiding van een tekstverbetering in den Nāgara-kŕtāgama”. BKI 90 (1933b):239--58.

----- . “Inscripties van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden”. BKI 97 (1938):501--14.

Kunst, Jaap. 1968. Hindu Javanese Musical Instruments, transaltion series no. 12 KITLV. The Hague: Martinus Nijhoff.

Liebert, Gösta. “Iconographic Dictionary of the Indian Relogion”, dalam J.E. van Lohuizen-de Leeuw, Studies in South Asian Culture, vol. 5. Leiden: E.J. Brill, 1976.

Locher-Scholten, Elsbeth dan Anke Noehof. Indonesian Women in Focus. Leiden: KITLV Press, 1992.

Lombard, Denys. Nusa Jawa: Silang Budaya. Penelitian Sejarah Terpadu Bagian 3: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia, 1996. Trans. dari Le Carrefour Javanais. Essai d”histore globale. III: L’heritage des royaumes concentriques, 1990.

Ma Huan. Ying-yai Sheng-lan. ‘The overall survey of the Ocean’s Shores’ [1433]. Translated from the Chinese text edited by Feng-Ch’eng-Chün with introduction, notes and appendices by J.V.G. Mills, 1970.

Mcdonell, Arthur Anthony. A Practical Sanskrit Dictionary with Transliteration, Accantuation, and Etymological Analysis Throughout. London: Oxford University Press, 1954.

van der Meer, N.C. van Setten. Sawah Cultivation in Ancient Java: Aspects of Development in the Indo-Javanese Period, 5th to 15th Century. Canberra: Australian National University Press, 1979.

Meilink-Roelofsz. Asia Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago betwen 1500 and about 1630. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoof, 1962.

Merton, Robert K. Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press. Enlarged Edition, 1968.

Mikami, Tsugio. “Chinese Ceramics in Southeast Asia in the 9th-10th Century”, Ho Chuimei, ed. Ancient Ceramic Kiln Technology in Asia. 1990:119--25.

Miksic, John dan Endang Sri Hardiati Soekatno. The Legacy of Majapahit. Catalogue of an Exhabition at the Natinonal of Singapore 10 November 1994 – 26 March 1995. Singapore: The National Heritage Board, 1994--1995.

Moertono, Soemarsaid. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau. Studi tentang masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Monier-Williams, Sir Monier. A Sanskrit English Dictionary. Oxford: The Clarendon Press, 1889.

Morley, Grace. Indian Sculpture. New Delhi: Roli Books, 2005.

Moquette, J.P. “De datum op de grafsteen van Malik Ibrāhīm te Grisse”. TBG LIV (1912):208--214.

Munandar, Agus Aris. “Pertemuan antara Dunia Manusia dan alam Kadewatan: Bangunan Suci, Arca dan Relief Candi Masa Singhasari-Majapahit”. Pantheisme – Manunggaling Kawula lan Gusti dalam Naskah Nusantara. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2007:1--17.

Mundardjito. “Etnoarkeologi: Peranannya dalam Pengembangan Arkeologi Indonesia”, Majalah Arkeologi, 4:1--2 (1981):17--29.

Murniati, A.P. Citra Perempuan dan Kekuasaan (Jawa). Yogyakarta: Penerbit Kanisius-Lembaga Studi Realino, 1992.

Muttalib, Jang Aisjah. “Pemberdayaan Wanita: Antara Harapan dan Kenyataan”, E.K.M. Masinambow, ed. Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia. Jakarta: Asosiasi Antropologi Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 1997:201--14.

van Naerssen, F.H. “Twee Koperen Oorkonden van Balitung in het Kolonial Instituut te Amsterdam”. BKI 95 (1937):441--61.

----- . “De Aśtadasawyāwahāra in het Oudjavaansch”. BKI 100 (1941a):357--76.

----- . Oudjavansche Oorkonden in Duitsche en Deensche Verzamelingen. Disertasi. Leiden, 1941b.

van Naerssen, F.H. dan R.C. de Iongh. The Economic Administrative History of Early Indonesia. Leiden/Köln: E.J. Brill, 1977.

Nakada, Kōzō. A Palaeographical Study of Indonesian Inscription (I-VI). Kagoshima: Kagoshima University, 1988--93

Nastiti, Titi Surti. “Wanita pada Masa Jawa Abad IX-XV Masehi”. Kongres Nasional Sejarah 1996. Subtema Pemikiran dan Analisis Teks Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998:107--26.

----- . “Role and status of women in ancient Javanese”. Marijke J. Klokke & Karel R. van Kooij, ed. Fruits of Inspiration Studies in Honour of Prof. J.G. de Casparis. Groningen: Egbert Fosten, 2001:341--59.

----- . Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna. Abad VIII-XI Masehi. Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.

Nastiti, Titi Surti et al. Tiga Prasasti pada Masa Balitung. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1982.

Noorduyn, J. “ Majapahit in the Fifteenth Century”. BKI 134 (1978):207--74.

Nurlambang, Rita Fitriati. “The Old Javanese Women: Their Status and Activities Based on the 9th to Early 10th Century Inscription”. Hariani Santiko et al., ed. Kirana. Persembahan untuk Prof. Dr. Haryati Soebadio. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia – Intermasa, 1995:88--107.

Nurlambang, Rita Fitriati. “Perempuan Dalam Kehidupan Beragama Masyarakat Jawa Kuna Pada Abad 11--15 Masehi”. Seminar Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1997.

van Ossenbruggen, F.D.E.”Asal-usul Konsep Jawa Tentang Mencapat dalam Hubungannya dengan Sistem-sistem Klasifikasi Primitif”, seri terjemahan KITLV LIPI no. 49, 1975.

Ortner, B. Sherry. Making Gender. The Politics and Erotics of Culture. Boston: Beacon Press, 2005.

Patil, Devendrakumar Rajaram. Cultural History from the Vāyu Purāńa. Poona: Deccan College Postgraduate and Research Institute, 1946.

Paul, Debjani. “Deity or Deified King? Reflections on a Unique Vaiśńavite Sclupture from Java”. Atribus Asiae XL (1978):311--323.

Pigeaud, Th.G.Th. Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History. The Nagara-Kertagama by Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D., 5 vols. The Hague: Martinus Nijhoff, 1960-1963.

Pojoh, Ingrid H.E.. 1990. “Terakota dari Situs Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur”, Monumen. Karya Persembahan untuk Prof. Dr. R. Soekmono. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia:219--46.

Poerbatjaraka, R.Ng. “De Calon Arang”. BKI 82 (1926):110--80.

----- . “De Inscriptie van het Rijksmuseum van het Mahākśobhya-beeld te Simpang (Soerabaya)”. BKI 78 (1922):426--62.

----- . “Arjunawiwaha: Teks and Vertaling”. BKI 82 (1926):181--305.

----- . “Het Oud-Javaavsche Rāmāyańa”. TBG 73 (1932):151--214.

----- . “Oorkonde van Kŕtarājasa uit 1296 A.D. (Penanggoengan)”. INI I (1940):33--49.

----- . Riwajat Indonesia I. Djakarta: Pembangunan, 1952.

----- . Agastya di Nusantara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Poerbatjaraka, R.M.Ng dan Tardjan Hadiwidjaja. Kepustakaan Djawa. Djakarta: Djambatan. Cetakan kedua. 1957.

Preucel, Robert dan Ian Hodder. Contemporary Archaeology in Theory, ed. Oxford; Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publisher Ltd, 1996.

Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta. Manawa Dharmaçastra (Manu Dharmaçastra) atau Weda Smŕti. Compendium Hukum Hindu. Jakarta: CV. Junasco, 1977-1978.

Raffles, Sir Stamford. History of Java. 2 volume. London: Cox Baylis, 1817.

Rahardjo, Supratikno. Peradaban Jawa. Dinamika Pranata Politik, Agama, dan Ekonomi Jawa Kuno. Jakarta: Komunitas Bambu, 2002.

Ravaisse, Paul. “L’inscription coufique de Léran à Java”. TBG LXV (1925.):668--703.

Renfew, Collin dan Paul Bahn, ed. Archaeology. The Key Concept. London dan New York: Routledgel, 2005.

Robson, S.O. Desawarnana (Nagarakretagama) by Mpu Prapanca. Leiden: KITLV, 1995.

van Ronkel, PH. “bij de afbeelding van het graf van Malik Ibrāhim te Gresik”. TBG LII (1910):596--600.

Rouffaer, G.P. dan J.W. Ijzerman. De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost Indië onder Cornelis de Houtman, 1995-1597, 3 jilid. The Hague: Nijhoff, 1915--29.

Sadli, Saparinah. “Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima, ed. Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Jakarta: Penerbit Alumni, 2000:3--23.

Santiko, Hariani. “Kedudukan Bhatārī Durgā di Jawa pada Abad X – XV Masehi”. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.

----- . “Kehidupan Beragama Golongan Rsi di Jawa”, Edi Sedyawati et al., ed. Monumen. Karya Persembahan untuk Prof. Dr. R. Soekmono. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1990:156--71.

----- . “Dinamika Perempuan Nusantara”, Diskusi Ilmiah Arkeologi ke-16 IAAI Komda Jabotabek, Museum Nasional Jakarta, 8 November 2001.

----- . “Agama Hindu pada Jaman Singasari dan Majapahit (Abad XII-XVI Masehi), Hari-Hara. Kumpulan Tulisan tentang Agama Veda dan Hindu di Indonesia abad IV-XVI Masehi. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005:71--80.

----- . “Pantheisme pada Masa Majapahit”. Pantheisme – Manunggaling Kawula lan Gusti dalam Naskah Nusantara. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2007:18--30.

----- . Gender dan Seksualitas dalam Penelitian Arkeologi. Pidato Ilmiah Purnabakti Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Depok, 2007.

Santoso, Soewito. Sutasoma. A Study in Javanese Wajrayana. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1975.

----- . Ramayana Kakawin, 3 jilid. Singapore: The Institute of South Asian Studies; New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1980.

----- . Kresnāyana. The Kresna Legend in Indonesia. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1986.

Saptari, Ratna dan Brigitta Holzner. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Sarkar, Himansu Bhusan. Corpus of the inscription of Java (Corpus Inscriptionum Javanicum) (up to 928 A.D.), Vol. II. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1972.

Satari, Sri Soejatmi. “Kendi di Indonesia”. Edi Sedyawati et al., ed. Monumen. Karya Persembahan untuk Prof. Dr. R. Soekmono. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1990:191--202.

Scheurleer, Pauline Lunsingh and Marijke J. Klokke. Divine Bronze. Ancient Indonesian Bronzes from A.D. 600 to 1600. Leiden: E.J. Brill, 1988.

Schrieke, B. Het Boek van Bonang. Bijdrage tot de kennis van de Islamiseering van Java. Utrecht: P. Den Boer (Proefschrift, Rijksuniversiteit leiden), 1916.

----- “Varium: Javanen als zee-en handelsvolk”, TBG LVIII (1919.):424--8.

----- . Indonesian Sociological Studies II. Ruler and Realm in Early Java. s’Gravenhage: W. van Hoeve, 1957.

Scott, Joan W. “Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, The American Historical Review, 91:5 Dec.1986:1053--75.

Sedyawati, Edi. “The Question of the Indian Influence on Ancient Javanese Dance”. RIMA ( Review of Indonesian and Malayan Affairs), 1982: 59--82.

----- . Model Deskripsi Arca Tipe Tokoh. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1983

----- . “Keadaan Masyarakat Jawa Kuno, Masa Kadiri dan Masalah Penafsirannya”, dalam PIA III. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985:639--50.

----- . “Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Beberapa Cerita Daerah”, Prisma, 7 (1991): 24--35.

----- . “Images of Old Java”, Wanita. The Dynamics and Achievements of Indonesian Women. Jakarta: Etnodata, 1992:36--43.

----- . Pengarcaan Gańeśa Masa Kaůiri dan Siŋhasāri. Sebuah Tinjuan Sejarah Kesenian. Jakarta: LIPI-RUL, 1994

----- . “Transformasi Budaya Jawa dalam Kerangka Dinamika Antar Pusat”, Kongres Nasional Sejarah, Jakarta, 12--15 November 1996.

----- .“Quantitative analysis on the problem of ‘local genius’”. Marijke J. Klokke & Karel R. van Kooij, ed. Fruits of Inspiration Studies in Honour of Prof. J.G. de Casparis. Groningen: Egbert Fosten, 2001:435--46.

----- . Budaya Indonesia. Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

van Setten van der Meer, N.C. Sawah Cultivation in Ancient Java: Aspect of Development on the Indo-Javanese Period. Canberra: Australian National University Press, 1979.

Slametmulyana. Perundang-undangan Majapahit. Jakarta: Bhratara, 1967.

Sharer, Robert J. dan Wendy Ashmore. Archaeology: Discovering Our Past. New York: The Mc Graw-Hill Companies Inc. Edisi ketiga. 2003.

Sjahrir, Kartini. “Wanita:Beberapa Catatan Antropologis”, Prisma 10:XIV (1985.):3--15.

Soedarsono. Wayang Wong. The State Ritual Dance in the Court of Yogyakarta. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984.

Soegondho, Santoso. Tradisi Gerabah di Indonesia. Dari Masa Prasejarah Hingga Masa Kini. Jakarta: Himpunan Keramik Indonesia, 1995.

Soejono, R.P., ed. Jaman Prasejarah Indonesia (edisi pemutakhiran). Marwati Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, ed. Sejarah Nasional Indonesia I. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Soekatno, Endang Sri Hardiati. Arca Tidak Beratribut Dewa di Bali. Sebuah Kajian Ikonografis dan Fungsional. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 1993.

Soepraptiningsih. “Beberapa Masalah di dalam Prasasti Tihang 198 Sañjaya: 836 Çaka (Suatu Studi Pendahuluan)”, Kegiatan Ilmiah Arkeologi IAAI Komisariat Yogyakarta Jawa Tengah, Yogyakarta, 30 November 1985.

Soewito, Santoso. Calon Arang si Janda dari Girah. Jakarta: Balai Pustaka, 1975.

van Stein Callenfels, P.V. “Stuken betreking hebbend op Oud-Javaansche opschriften in de Bibliotheque Nationale te Parijs”. OV Bijlage B 1924:23--7.

Stoller, Ann. “Class Structure and Female Autonomy in Rural Java”, Journal of Women in Culture and Society 3:1 (1977):74--89.

Stutterheim, W.F. ”Een Oorkonde op Koper uit het Singasarische”. TBG 65 (1925):208--81.

----- . ”Een Belangrijke Oorkonde uit de Kědoe”. TBG 67 (1927):172--215.

----- . ”Een Vrij Overzetveer te Wanagiri (M.N.) in 903 A.D.”. TBG 74 (1934):269-95.

----- . “ De Dateering van Eenige Oost-Javaansche Beeldengroepen”. TBG 76 (1936):249--320.

----- . ”Oorkonde van Balitung uit 905 A.D. (Randoesari I)”. INI I (1940):3--32.

----- . Rāma-Legends and Rāma-Reliefs in Indonesia, 2 vols. Trans. C.D. Paliwal and R.P. Jain. New Delhi: Indira Gandhi National Center for Arts, 1989. Trans. dari Rāma-Legenden und Rāma-Reliefs in Indonesien, 2 vols, 1925.

Suhadi, Machi. “Prasasti Rumwiga”, Berkala Arkeologi 4:1 (1983):37--47.

----- . “Kemandirian Wanita pada Masa Jawa Kuna dari Tinjauan Jender”. Edi Sedyawati dan Susanto Zuhdi, ed. Arung Samudera. Persembahan Menperingati Sembilan Windu A.B. Lapian. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2001:575--90.

Sukardi K., Heru. “Hujunggaluh Pendahulu Surabaya”, Bulletin Yaperna 6:2 (1975): 25--37.

Suleiman, Satyawati. “The Pendopo Terrace of Panataran”, Pictorial Number 2. Jakarta: Proyek Penerbitan Purbakala Jakarta, 1980.

----- . “Peranan wanita pada Masa Klasik sebagaimana terlihat pada pahatan-pahatan kuno di Jawa Tengah dan Jawa Timur”. REHPA II. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,1985:289--303.

Sumadio, Bambang et al., ed. Zaman Kuna (edisi pemutakhiran). Marwati Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, ed. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Supomo, S. Arjunawijaya: A Kakawin of Mpu Tantular, 2 jilid. The Hague: Martinus Nijhoff, 1977.

Suyono, Ariyono. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Tarawiguna, I.G.N. et al. Himpunan Prasasti-prasasti Bali pada masa Pemerintahan Jayapangus. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2004.

----- Transkripsi dan Transliterasi Prasasti-prasasti Bali abad XI-XII. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2006.

Teeuw, A. “Hariwaűśa. Vertaling en Aantekeningen”. VKI 9 (1950.):1--2.

Teeuw, A. dan S.O. Robson. “Kuñjarakarńa Dharmakathana. Liberation through the law of the Buddha. An Old Javanese Poem by Mpu Dusun”, Bibliotheca Indonesia, 21. The Hague – Martinus Nijhoff: KITLV, 1981.

Tejowasono, N. Susanti. “Pelapisan Masyarakat dan Mobilitas Vertikal pada Masa Balitung”. Majalah Ilmu-ilmu Sastra 11:1 (1981):41--7.

----- . “Airlangga. Raja Pembaharuan di Jawa pada Abad ke-11 Masehi”, Disertasi pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2003

Theodorson, George A. dan Achiles G. Theodorson. Modern Dictionary of Sociology. The Concept and Terminology of Sociology and Related Diciplines. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1970.

Treffry, Diana, et al., ed. Collins English Dictionary & Thesaurus. 21st Century Edition. Great Britain: HarperCollins Publishers, 2003.

Trigangga. “Prasasti Raja Daksa Tahun 198 Sañjaya”, Romantika Arkeologi, Edisi Khusus 11 (1987):32--50.

----- . Tiga Prasasti Batu Jaman Raja Sindok. Jakarta: Museum Nasional, 2003.

Tjiptoatmodjo, Sutjipto. Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad XVII sampai Medio Abad XIX. Disertasi Universitas Gajah Mada, 1983.

Tong, Rosemarie Putnam. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis (edisi kedua). Trans. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra. Trans. dari Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction,1998.

Vreede-de Stuers. Sejarah Perempuan Indonesia. Gerakan & Pencapaian. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008. Trans. The Indonesian Women: Struggles and Achievement, 1960.

Wajong, P. Adat Upacara Perkawinan Jawa di Yogyakarta. Lembaga Sejarah dan Antropologi Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen P & K, 1974.

Wheatley, Paul. “Geographical Notes on Some Commodities involved in Sung Maritime Trade”. JMBRAS 32, 1959.

Widianto, Harry. “Unité et Diversités des Hominidés Fossiles de Java: Présentation des Restes Humains Fossilés Inédits”. Disertasi pada Institut de Paléontologie Humaine, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, Perancis, 1993.

Wibowo, A.S. “Bhre Wīrabhūmi dan sebab terjadinya Parěgrěg”. Majalah Arkeologi 1:4 (1978):23--37.

----- . ”Prasasti Alasantan Tahun 861 Śaka”. Majalah Arkeologi 2:3 (1979):3--51.

Wirjosuparto, Raden Mas Sutjipto. “Kakawin Ghatotkacaśraya. Tjerita Lakon dalam Bahasa Kawi”. Disertasi pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta, 1960.

Wiryamartana, I. Kuntara. Arjunawiwaha: Transformasi Teks Jawa Kuna lewat Tanggapan dan Penciptaan di Lingkungan Sastra Jawa. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1990.

Yamin, Mohammad. Tatanegara Majapahit, jilid I. Djakarta: Prapantja, 1957.

----- . Tatanegara Majapahit, jilid II. Djakarta: Prapantja, 1962.

Zoetmulder, P.J. “Sumanasāntaka”. Tidak terbit, 1951.

----- . Kalangwan. Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1983.

----- . Kamus Jawa Kuna. Jakarta: PT Gramedia. Cetakan keempat. 2004.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Titi Surti Nastiti

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 2 September 1957

Agama : Islam

Pekerjaan : Peneliti Madya pada Puslitbang Arkenas

Suami : Zainuddin Djafar, Ph.D.

Anak : 1. Riksa Atma Waluya

2. Wimala Sukma

Alamat Instansi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional

Jl. Raya Condet Pejaten No. 4, Jakarta Selatan 12510

Alamat Rumah : Jl. Rawa Bambu No. 38, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan 12520

Pendidikan : - SDN IV Bandung, 1969

- SMP XVIII Jakarta, 1972

- SMA IV Jakarta, 1975

- Sarjana Sastra FSUI, Jurusan Arkeologi, 1981

- Program Pascasarjana FIB (Program Studi Arkeologi),

1995

Riwayat Pekerjaan : 1981 -- 1982 : tenaga volunteer di PusPAN

1982 : Staf Bidang Arkeologi Klasik PusPAN

1982 -- sekarang: Peneliti pada Pusat Penelitian dan

Pengembangan Arkeologi

Keanggotaan Organisasi

Profesi : Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dari tahun 1977 --

sekarang (Anggota)

Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dari tahun 1977--

sekarang (Anggota)

Yayasan Kebudayaan “Rancagé” dari tahun 1977 --

sekarang (Sekretaris/Bendahara)

Penelitian:

1. Ekskavasi di Candi Barong, Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 1982

2. Ekskavasi di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, tahun 1982

3. Ekskavasi Muara Jambi, Jambi, tahun 1982

4. Ekskavasi di Candi Kepung, Kediri, Jawa Timur tahun 1984

5. Ekskavasi di Muara Jambi, Jambi, tahun 1984

6. Ekskavasi di Palembang, tahun 1984

7. Ekskavasi di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, tahun 1984--5

8. Penelitian Naskah 1985 di DIY, Jawa Timur, dan Bali, tahun1985

9. Ekskavasi di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, tahun 1985—8

10. Penelitian Naskah di DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, tahun 1985

11.Ekskavasi di Situs Batu Kalde, Ciamis, Jawa Barat, tahun 1986

12. Penelitian di Situs Batu Kalde, Pangandaran, Jawa Barat, tahun 1987

13. Penelitian Arkeologi Palembang Tahap V, tahun 1989

14. Survei di Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, tahun 1990

15. Survei di Daerah Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tahun 1990

16. Penelitian Epigrafi di Museum Mangkunegaran, Surakarta, tahun 1992

17. Penelitian Arkeologi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tahun 1993

18. Arkeologi di Situs Kutogirang Tahap II, Mojokerto, Jawa Timur, tahun 1993

19. Penelitian Situs Batujaya, Karawang, Jawa Barat, tahun 1993--4

20. Penelitian Arkeologi Situs Cibuaya, Karawang, Jawa Barat, tahun 1993--4

21. Penelitian Etnoarkeologi Pasar Tradisional di Temanggung, Jawa Tengah, tahun 1994

22. Survei di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun 1994

23. Penelitian Epigrafi Jawa Barat, tahun 1995

24. Penelitian Etnoarkeologi Pasar Tradisional di Turen, Malang, Jawa Timur, tahun 1995

25. Ekskavasi di Muara Takus, Riau, tahun 1995

26. Ekskavasi di Kutai, Kalimantan Timur, tahun 1996

27. Penelitian Epigrafi di Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ponogoro, Jawa Timur, tahun 1996

28. Ekskavasi di Candi Agung, Kalimantan Selatan, tahun 1997

29. Ekskavasi di Situs Sentonorejo, Trowulan, Mojokerto, tahun 1996--7

30. Penelitian di Situs Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kediri, Jawa Timur, tahun 2004

31. Penelitian Perkembangan Agama Buddha di Jawa Tengah Abad ke-8--10 Masehi. Studi Kasus Candi Kedulan, Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2005

32. Penelitian Arkeologi di Kec. Cluwak Kab. Pati dan Kec. Keling, Kab. Jepara, Jawa Tengah, tahun 2005

33. Penelitian Strategi Adaptasi Masyarakat terhadap Bangunan Upacara Kegamaan Situs Bojongmenje, Cicalengka, Jawa Barat, tahun 2006

34. Ekskavasi di Situs Sentonorejo, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, tahun 2006--7

35. Melacak Lokasi Pusat Kerajaan Mataram Kuna di Jawa Tengah Tahap I, tahun 2007

36. Penelitian di Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2007

37. Penelitian di Dusun Nglempong, Desa Tirto, Jawa Tengah, tahun 2007

38. Penelitian di DAS Bengawan Solo, Jawa Tengah, tahun 2008

Keikutsertaan dalam Seminar dan Lokakarya

1. Pertemuan Ilmiah Arkeologi III, Ciloto, tahun 1983, peserta

2. Rapat Evaluasi Metode Penelitian Arkeologi II, Pandeglang, tahun 1985, pemra-saran

3. Diskusi Ilmiah Arkeologi II, Jakarta, tahun 1985, peserta

4. Seminar Kebudayaan Sunda, Bandung, tahun 1986, peserta

5. Rapat Analisis Hasil Penelitian Arkeologi, Trowulan, tahun 1988, pemrasaran

6. Diskusi Ilmiah Arkeologi VII AAI Komda Jakarta dan Jawa Barat, Jakarta, tahun 1988, pemrasaran

7. Seminar Kebudayaan Aceh ’88, Jakarta, tahun 1988, peserta

8. Panel Diskusi Naskah Sumber Sejarah Tarumanagara, Jakarta, tahun 1988, peserta

9. Pertemuan Imiah Arkeologi V, Yogyakarta, tahun 1989, pemrasaran

10. Monumen dan Masyarakat, Museum Fatahilah Jakarta, tahun 1989, peserta

11. Gotra Sawala Pengkajian Naskah-naskah Sunda Jawa Barat sebagai Sumbangan pada Sejarah Nasional, Bandung, tahun 1989, peserta

12. Seminar Pengelolaan dan Pengembangan Warisan Budaya Kota, Gedung Erasmus Huis Jakarta, tahun 1990, peserta

13. Lahirnya Suatu Bangsa, Jakarta, tahun 1990, peserta

14. Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi Klasik, Trowulan, tahun 1991, pemrasaran

15. Analisis Hasil Penelitian Arkeologi, Kuningan, tahun 1991, pemrasaran

16. Diskusi Ilmiah Arkeologi VIII IAAI Komda Jakarta dan Jawa Barat, tahun 1992, premasaran

17. Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI dan Kongres IAAI ke-6, Malang, tahun 1992, pemrasaran

18. International Association of Historians of Asia 13th Conference, Tokyo, tahun 1994, pemrasaran

19. Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi, Palembang, tahun 1994, pemrasaran

20. Promoting Relationship between Indonesia-South Korea for the 21st Century, Jakarta, tahun 1994, peserta

21. Seminar Pernaskahan dalam rangka Dies Natalis FSUI ke-54 dan Purnabakti Dr. Sri Sukesi Adiwimarta, FSUI Depok, tahun 1994, peserta

22. Metodologi Riset Arkeologi, FSUI-Depok, tahun 1995, pemrasaran

23. Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII, Cipanas, tahun 1996, peserta

24. Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi, tahun 1996, peserta

25. The 7th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists, Berlin, Jerman, tahun 1998, pemrasaran

26. Rancangan Induk Penelitian Arkeologi: Kebijakan Strategis untuk Pengembangan Wawasan Arkeologi, Cisarua, tahun 2004, pemrasaran

27. Buku Langka sebagai Sumber Kajian Kebudayaan Indonesia, Perpusnas Jakarta, tahun 2004, peserta

28. Ramayana di India dan di Indonesia dalam kaitan dengan Candi Prambanan, FIB-Depok, tahun 2005, peserta

29. Pengaruh Budaya Cina pada Tekstil Tradisional dan Busana Indonesia, Jakarta, tahun 2005, peserta